par locipompeiani » 17 Mars 2017, 17:00

par locipompeiani » 17 Mars 2017, 17:00

Bien que les deux intrigues soient très différentes, il y a bien d’autres points communs entre Carol et Lovers and Lollipops ; Lovers and Lollipops est filmé du point de vue de l’enfant alors que Rindy n’occupe qu’une place secondaire dans le film de Todd Haynes : elle est d’ailleurs toujours vue à distance par Thérèse, jamais on ne les voit présentes l’une à l’autre, jamais on ne les voit dans le même plan. Pourtant, d’une certaine manière, Thérèse occupe dans Carol la place que Peggy occupait dans le film de Ruth Orkin et Morris Engel…

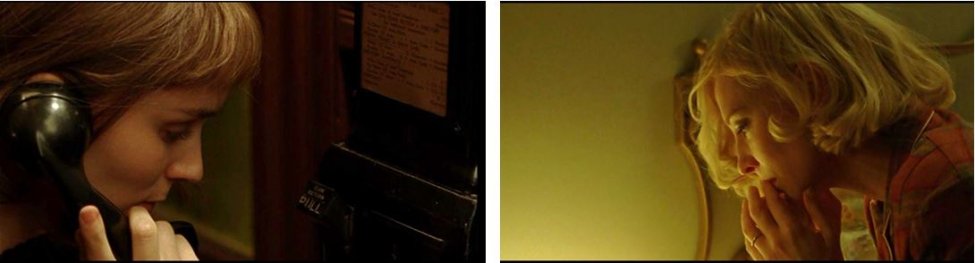

La scène de dispute à laquelle Thérèse assiste à son corps défendant démarque la scène symétrique dans laquelle Peggy aperçoit, dans l’entrebâillement d’une porte, le baiser qu’échangent Larry et sa mère ou celle où elle se glisse en catimini dans la pièce pour surprendre leur intimité…. Comme le dit d’ailleurs Todd Haynes lui-même, Thérèse est alors dans la situation de l’enfant qui découvre la mésentente de ses parents et qui se sent tout à coup de trop dans un monde d’adultes où il n’a pas sa place.  Peggy et Thérèse risquant un regard dans l'entrebâillement d'une porteComme Peggy, jalouse de Larry, Thérèse sent qu’elle s’immisce dans une relation dont elle est exclue et elle comprend d’emblée que la petite fille sera un obstacle à la réalisation de son désir ! A la voir regarder de loin Carol garnir le sapin de Noël avec Rindy, on pressent tout le drame de sa propre enfance. La profondeur de l’espace qui la sépare de Carol (deux embrasures de porte) traduit les sentiments ambigus qu’elle éprouve face à cette mère attentive au bonheur de sa fille, face à cette mère qu’elle n’a pas eue et à cette enfant qu’elle aurait tant voulu être.

Peggy et Thérèse risquant un regard dans l'entrebâillement d'une porteComme Peggy, jalouse de Larry, Thérèse sent qu’elle s’immisce dans une relation dont elle est exclue et elle comprend d’emblée que la petite fille sera un obstacle à la réalisation de son désir ! A la voir regarder de loin Carol garnir le sapin de Noël avec Rindy, on pressent tout le drame de sa propre enfance. La profondeur de l’espace qui la sépare de Carol (deux embrasures de porte) traduit les sentiments ambigus qu’elle éprouve face à cette mère attentive au bonheur de sa fille, face à cette mère qu’elle n’a pas eue et à cette enfant qu’elle aurait tant voulu être. Peggy s'immisçant dans la relation dont elle est exclueLa frustration liée au passé exacerbe le désir et, comme souvent chez Todd Haynes, c’est le regard, porteur de l’intériorité du personnage, qui est mis en avant, reculant à l’arrière-plan une scène qui pourrait paraître banale ou mièvre. Quoi de plus banal en effet qu’une mère qui décore un sapin de Noël avec sa fille ? Et pourtant l’intensité émotionnelle de cette scène est exemplaire.

Peggy s'immisçant dans la relation dont elle est exclueLa frustration liée au passé exacerbe le désir et, comme souvent chez Todd Haynes, c’est le regard, porteur de l’intériorité du personnage, qui est mis en avant, reculant à l’arrière-plan une scène qui pourrait paraître banale ou mièvre. Quoi de plus banal en effet qu’une mère qui décore un sapin de Noël avec sa fille ? Et pourtant l’intensité émotionnelle de cette scène est exemplaire.  Thérèse regardant de loin Carol garnir le sapin de Noël avec RindyComme Ruth Orkin et Morris Engel, Todd Haynes met en abyme, par la place qu'il confère à l'appareil photo dans le film, cette focalisation interne. C'est tantôt par le regard de Peggy, tantôt par celui de Larry que nous voyons Ann, la mère et la femme aimée ; c'est par le regard de Thérèse que nous voyons non seulement Carol mais encore tous les autres personnages. Todd Haynes le souligne en scandant la fiction de scènes emblématiques de la caméra subjective qui est souvent la sienne. Quand Thérèse s’amuse à viser ses amis au café de Greenwich Village à travers son objectif et Danny au New York Times avec une chambre à banc optique, on ne peut s’empêcher de penser à Peggy jouant au photographe dans la maison.

Thérèse regardant de loin Carol garnir le sapin de Noël avec RindyComme Ruth Orkin et Morris Engel, Todd Haynes met en abyme, par la place qu'il confère à l'appareil photo dans le film, cette focalisation interne. C'est tantôt par le regard de Peggy, tantôt par celui de Larry que nous voyons Ann, la mère et la femme aimée ; c'est par le regard de Thérèse que nous voyons non seulement Carol mais encore tous les autres personnages. Todd Haynes le souligne en scandant la fiction de scènes emblématiques de la caméra subjective qui est souvent la sienne. Quand Thérèse s’amuse à viser ses amis au café de Greenwich Village à travers son objectif et Danny au New York Times avec une chambre à banc optique, on ne peut s’empêcher de penser à Peggy jouant au photographe dans la maison.  Peggy et Thérèse jouant avec leur appareil photoQuand elle prend des photos de Carol achetant un sapin de Noël, et, plus encore, quand elle la photographie au restaurant sur la route de Philadelphie, on ne peut s'empêcher de penser à Larry multipliant les angles de vue sur la femme qu'il aime. Son appareil photographique est le prolongement de son regard amoureux et le médium de son désir.

Peggy et Thérèse jouant avec leur appareil photoQuand elle prend des photos de Carol achetant un sapin de Noël, et, plus encore, quand elle la photographie au restaurant sur la route de Philadelphie, on ne peut s'empêcher de penser à Larry multipliant les angles de vue sur la femme qu'il aime. Son appareil photographique est le prolongement de son regard amoureux et le médium de son désir.

Thérèse photographeComme Ann posant pour Larry, Carol, consciente d’être photographiée, semble d’ailleurs poser complaisamment devant l’objectif. On pourrait voir là un artifice quand ce n’est qu’une manière d’évoquer la naissance de l’amour dans le regard de Thérèse et dans celui que Carol pose, en retour, sur elle.

Thérèse photographeComme Ann posant pour Larry, Carol, consciente d’être photographiée, semble d’ailleurs poser complaisamment devant l’objectif. On pourrait voir là un artifice quand ce n’est qu’une manière d’évoquer la naissance de l’amour dans le regard de Thérèse et dans celui que Carol pose, en retour, sur elle.

On pense à la réflexion de Roland Barthes dans La chambre claire : « dès que je me sens regardé par l’objectif, tout change : je me constitue en train de poser, je me fabrique instantanément un autre corps, je me métamorphose à l’avance en image .

[...] Une image – mon image – va naître. … Comme ce que je voudrais que l’on capte, c’est une texture morale fine … je ne sais comment agir de l’intérieur sur ma peau. Je décide de laisser flotter sur mes lèvres et dans mes yeux un léger sourire que je voudrais indéfinissable, où je donnerais à lire, en même temps que les qualités de ma nature, la conscience amusée que j’ai de tout le cérémonial photographique : je me prête au jeu social [...]

La photo- portrait est un champ clos de forces. Quatre imaginaires s’y croisent, s’y affrontent, s’y déforment. Devant l’objectif, je suis à la fois : celui que je me crois, celui que je voudrais qu’on me croie, celui que le photographe me croit, et celui dont il se sert pour exhiber son art.

Larry photographe

Larry photographe Ann posant sous l'objectif de Larry La photographie accompagne de son leitmotiv chaque étape de cet amour naissant : "Were those pictures of me you were taking ? At the tree lot ? – I’m sorry. I should have asked. - Don’t apologize !" Le présent du Canon à Thérèse et la contemplation de sa première photo ("It’s not that good, I was rushed, I mean I can do better ! – It’s perfect !"), la découverte du portrait de Thérèse enfant ("Was this you ?") et tous les clichés qui scandent le film, jusque dans la salle de rédaction du New York Times, répondent, chez Todd Haynes, à la glorification de l’appareil photo par le couple Orkin-Engel.

Ann posant sous l'objectif de Larry La photographie accompagne de son leitmotiv chaque étape de cet amour naissant : "Were those pictures of me you were taking ? At the tree lot ? – I’m sorry. I should have asked. - Don’t apologize !" Le présent du Canon à Thérèse et la contemplation de sa première photo ("It’s not that good, I was rushed, I mean I can do better ! – It’s perfect !"), la découverte du portrait de Thérèse enfant ("Was this you ?") et tous les clichés qui scandent le film, jusque dans la salle de rédaction du New York Times, répondent, chez Todd Haynes, à la glorification de l’appareil photo par le couple Orkin-Engel.

"Is that what you want to be, a photographer ?"

"Is that what you want to be, a photographer ?"  Carol contemplant la photo que Thérèse a prise d'elle et découvrant son portrait d'enfant : "Was this you ?" Les deux artistes newyorkais étaient en effet passés de l’image fixe au cinéma en construisant d’abord de véritables "récits photographiques" qui furent publiés dans divers magazines (PM, Look, Le Ladies Home Journal ) : Jimmy the Storyteller, The Card Players (Ruth Orkin) Rebecca – la vie quotidienne d’une jeune noire de Harlem -, Fred the Shoeshine Boy et d’autres reportages de Morris Engel pour la rubrique How America Lives du Ladies Home Journal . Tandis que Morris Engel se consacrait à cette série des petits métiers et des scènes de rue américaines, Ruth Orkin réalisait le récit en images des aventures de sa compatriote, Jinx Allen, à Florence. Le Cosmopolitan Magazine publiera une partie de la série sous le titre Don't be afraid to travel alone, "I’m not frightened Therese", dira significativement Carol à Thérèse pendant leur périple en voiture.

Carol contemplant la photo que Thérèse a prise d'elle et découvrant son portrait d'enfant : "Was this you ?" Les deux artistes newyorkais étaient en effet passés de l’image fixe au cinéma en construisant d’abord de véritables "récits photographiques" qui furent publiés dans divers magazines (PM, Look, Le Ladies Home Journal ) : Jimmy the Storyteller, The Card Players (Ruth Orkin) Rebecca – la vie quotidienne d’une jeune noire de Harlem -, Fred the Shoeshine Boy et d’autres reportages de Morris Engel pour la rubrique How America Lives du Ladies Home Journal . Tandis que Morris Engel se consacrait à cette série des petits métiers et des scènes de rue américaines, Ruth Orkin réalisait le récit en images des aventures de sa compatriote, Jinx Allen, à Florence. Le Cosmopolitan Magazine publiera une partie de la série sous le titre Don't be afraid to travel alone, "I’m not frightened Therese", dira significativement Carol à Thérèse pendant leur périple en voiture.  Jimmy, the storyteller et The Card Players, deux récits photographiques de Ruth Orkin

Jimmy, the storyteller et The Card Players, deux récits photographiques de Ruth Orkin Don't be afraid to travel alone, un récit photographique de Ruth OrkinLa caméra n’était donc rien d’autre, pour Ruth Orkin et Morris Engel, que l’animation de la photographie, ce qui devait déboucher sur la conception, par Charles Woodruff, d’une caméra inspirée du Rolleiflex - avec une chambre pour la visée, une autre pour la capture. Fixée avec un harnais sur la poitrine ou à la ceinture, elle permettait une prise de vue ambulatoire, à des hauteurs variables.

Don't be afraid to travel alone, un récit photographique de Ruth OrkinLa caméra n’était donc rien d’autre, pour Ruth Orkin et Morris Engel, que l’animation de la photographie, ce qui devait déboucher sur la conception, par Charles Woodruff, d’une caméra inspirée du Rolleiflex - avec une chambre pour la visée, une autre pour la capture. Fixée avec un harnais sur la poitrine ou à la ceinture, elle permettait une prise de vue ambulatoire, à des hauteurs variables.  la caméra de Ruth Orkin et de Morris Engels inspirée du RolleiflexLes premières images de Carol, montrant les banlieusards sortant de la bouche du métro à pas pressés, coupés à mi-jambe, rappellent les passants de New-York filmés à hauteur d'enfant tels que les voit la petite Peggy dans Lovers And Lollipops et l'on retrouve dans Carol les dessins à la craie qu'elle fait sur le trottoir.

la caméra de Ruth Orkin et de Morris Engels inspirée du RolleiflexLes premières images de Carol, montrant les banlieusards sortant de la bouche du métro à pas pressés, coupés à mi-jambe, rappellent les passants de New-York filmés à hauteur d'enfant tels que les voit la petite Peggy dans Lovers And Lollipops et l'on retrouve dans Carol les dessins à la craie qu'elle fait sur le trottoir.  Les passants filmés à mi-jambe dans Lovers and Lollipops Et c'est toute la vie de la rue, avec ses boutiques prises à hauteur d'étal, ses vitrines saisies en vue filante, reflétant les immeubles, ses flâneurs arrêtés au seuil des magasins comme Larry, dont Richard reprend la pose devant La Voix de son maître, et ses promeneurs anonymes qui nous sont révélés dans leur vérité :

Les passants filmés à mi-jambe dans Lovers and Lollipops Et c'est toute la vie de la rue, avec ses boutiques prises à hauteur d'étal, ses vitrines saisies en vue filante, reflétant les immeubles, ses flâneurs arrêtés au seuil des magasins comme Larry, dont Richard reprend la pose devant La Voix de son maître, et ses promeneurs anonymes qui nous sont révélés dans leur vérité :  Larry et Richard arrêtés devant la vitrine d'un magasin new-yorkais

Larry et Richard arrêtés devant la vitrine d'un magasin new-yorkais les vitrines de Ruth Orkin et celles de Todd Haynes en vue filante"Lovers and Lollipops, affirme Todd Haynes, est devenu pour moi un document extraordinaire pour les lieux parce qu'il est entièrement filmé en décors naturels et en lumière naturelle, à New York même, à une époque assez proche de celle où se passe Carol."

les vitrines de Ruth Orkin et celles de Todd Haynes en vue filante"Lovers and Lollipops, affirme Todd Haynes, est devenu pour moi un document extraordinaire pour les lieux parce qu'il est entièrement filmé en décors naturels et en lumière naturelle, à New York même, à une époque assez proche de celle où se passe Carol."  Les effets de la lumière naturelle : des reflets parasites devenus motifs

Les effets de la lumière naturelle : des reflets parasites devenus motifs

Bien cordialement,

Patricia Carles