par locipompeiani » 16 Août 2016, 09:26

par locipompeiani » 16 Août 2016, 09:26

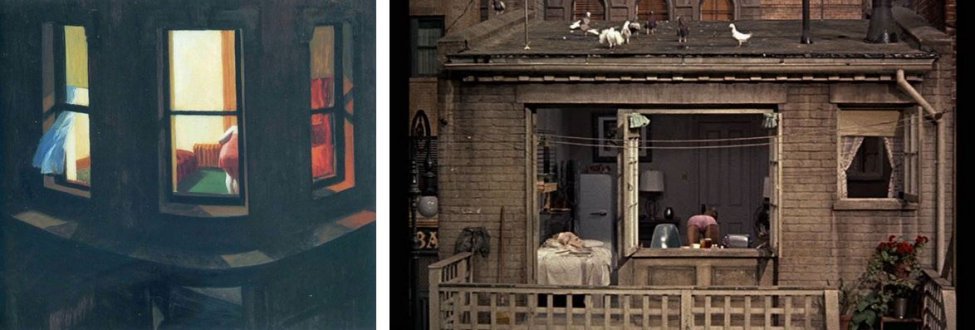

La scène nocturne dans laquelle Thérèse va poster les gants de Carol est directement inspirée de Night Shadows, une eau-forte de 1921 : ce personnage solitaire qui traverse la rue au milieu d’ombres inquiétantes est un topos du film noir pour lequel Hopper a conçu de nombreuses affiches. Dans les années 1910, il avait travaillé pour Éclair, la Société française des films et cinématographes qui distribuait en France les policiers américains.

La composition de Night Shadows porte la marque de cette expérience d’illustrateur : l’angle de vue inhabituel, la composition, le jeu des ombres et des diagonales, le contraste entre le noir et le blanc y créent un effet de « suspens ». Fasciné par l’avènement de la lumière artificielle dans le cinéma, Hopper rompt dans sa gravure avec l’éclairage zénithal naturel hérité du film muet pour une mise en scène de la lumière dont Todd Haynes a parfaitement retenu la portée dramatique. Ecrasée par la perspective plongeante, Thérèse, vue en silhouette, comme le personnage de Hopper, marche seule dans la nuit et s’apprête à replonger dans les ténèbres du premier plan tandis que son ombre s’étire devant elle. Une lumière diffuse, dont on ne voit pas la source, éclaire le parking comme la partie gauche de la gravure. La vitrine d’une boutique à l’enseigne de la Fox - clin d’œil de Todd Haynes à l’industrie cinématographique -, éclabousse le trottoir d’une blancheur suspecte ; des flaques d’eau luisent à la lumière d’un réverbère, reflétée par les carrosseries des voitures, et dessinent sur le sol des figures inquiétantes, comme les ombres géométriques de Hopper. En adoptant ce point de vue et cet éclairage expressionnistes, Todd Haynes place délibérément ce début d’aventure sentimentale sous le signe du polar ; il suggère ainsi que les forces obscures de l’inconscient sont à l’œuvre dans le geste de Thérèse : pourquoi diable a-t-elle tout juste mis son manteau sur son pyjama pour aller jeter, en pleine nuit, les gants de Carol dans une boîte-aux-lettres ? Hopper, Night Shadows,(1921), une eau-forte inspirée du film noir et les éclairages expressionnistes de Todd HaynesLa boutique de Todd Haynes évoque, au-delà de Night Shadows, tous les magasins en coin de rue, vus de jour ou de nuit, que s’est plu à peindre ensuite Hopper. La gravure a en effet facilité une sorte de « décantation iconographique » de son art : « Ma peinture sembla se cristalliser quand je me mis à la gravure », affirmait-il. Débarrassées de tout réalisme anecdotique, ses toiles mettent en scène les symboles de la civilisation américaine avec une ironie féroce : la publicité pour le laxatif « EX-LAX », dans Drug Store (1927), dément cruellement les artifices de la vitrine avec ses luxueuses tentures, ses mystérieuses liqueurs rouges et vertes dans leurs amphores de verre, ses délicats coffrets bleu-tendre frappés de lettres dorées… Le nom du pharmacien, Silber, évoque, sur le mode psychanalytique, le lien de l’argent (silber en allemand) et de la pulsion anale. Quant au EX de EX-LAX, il est à l’évidence amputé du S initial de SEX que l’on retrouve, littéralement « refoulé », en marge de l’image, comme suspendu dans le vide à droite du magasin ! Corner Saloon obéit à la même volonté de démystification : avec ses cheminées d’usine et ses pauvres battant le pavé devant les dorures menteuses, il dénonce la maladie de la civilisation américaine et les mirages de l’abondance.

Hopper, Night Shadows,(1921), une eau-forte inspirée du film noir et les éclairages expressionnistes de Todd HaynesLa boutique de Todd Haynes évoque, au-delà de Night Shadows, tous les magasins en coin de rue, vus de jour ou de nuit, que s’est plu à peindre ensuite Hopper. La gravure a en effet facilité une sorte de « décantation iconographique » de son art : « Ma peinture sembla se cristalliser quand je me mis à la gravure », affirmait-il. Débarrassées de tout réalisme anecdotique, ses toiles mettent en scène les symboles de la civilisation américaine avec une ironie féroce : la publicité pour le laxatif « EX-LAX », dans Drug Store (1927), dément cruellement les artifices de la vitrine avec ses luxueuses tentures, ses mystérieuses liqueurs rouges et vertes dans leurs amphores de verre, ses délicats coffrets bleu-tendre frappés de lettres dorées… Le nom du pharmacien, Silber, évoque, sur le mode psychanalytique, le lien de l’argent (silber en allemand) et de la pulsion anale. Quant au EX de EX-LAX, il est à l’évidence amputé du S initial de SEX que l’on retrouve, littéralement « refoulé », en marge de l’image, comme suspendu dans le vide à droite du magasin ! Corner Saloon obéit à la même volonté de démystification : avec ses cheminées d’usine et ses pauvres battant le pavé devant les dorures menteuses, il dénonce la maladie de la civilisation américaine et les mirages de l’abondance.

les boutiques d'angle de Hopper : Drug Store (1927) et Corner Saloon (1913), mirages de l'abondance et "malaise dans la civilisation"Comme nous l’avons déjà montré à propos des pancartes du magasin de jouets, la lecture psychanalytique des images du film et des messages chiffrés qu’elles contiennent s’impose : “For rent”, autrement dit « à louer », le magasin FOX’s, désaffecté, est ici encombré de mannequins nus, comme si Todd Haynes déshabillait les personnages du cinéma pour retrouver le dénuement humain sous les faux-semblants du costume. Le nombre 23, que l’on retrouvera dans le numéro de la chambre 623 du Drake Hotel, a sans doute un sens intime pour Todd Haynes (c’est aussi le total que font les numéros des deux chambres du premier Motel où s’arrêtent Thérèse et Carol, 11 et 12) mais il reste indéchiffrable (c'était aussi le numéro de la chambre où Frank, le mari homosexuel de Cathy, découvrait l'amour dans Far from Heaven). Le réverbère de la scène nocturne de Carol, hommage à celui de Hopper et à ceux de Marquet, nous dit sans doute aussi quelque chose de l’exigence platonicienne de vérité qui sous-tend tout le film : faire la lumière dans la part obscure du sujet, dévoiler ce que dissimulent les conventions, délivrer le prisonnier des ombres de la caverne.

les boutiques d'angle de Hopper : Drug Store (1927) et Corner Saloon (1913), mirages de l'abondance et "malaise dans la civilisation"Comme nous l’avons déjà montré à propos des pancartes du magasin de jouets, la lecture psychanalytique des images du film et des messages chiffrés qu’elles contiennent s’impose : “For rent”, autrement dit « à louer », le magasin FOX’s, désaffecté, est ici encombré de mannequins nus, comme si Todd Haynes déshabillait les personnages du cinéma pour retrouver le dénuement humain sous les faux-semblants du costume. Le nombre 23, que l’on retrouvera dans le numéro de la chambre 623 du Drake Hotel, a sans doute un sens intime pour Todd Haynes (c’est aussi le total que font les numéros des deux chambres du premier Motel où s’arrêtent Thérèse et Carol, 11 et 12) mais il reste indéchiffrable (c'était aussi le numéro de la chambre où Frank, le mari homosexuel de Cathy, découvrait l'amour dans Far from Heaven). Le réverbère de la scène nocturne de Carol, hommage à celui de Hopper et à ceux de Marquet, nous dit sans doute aussi quelque chose de l’exigence platonicienne de vérité qui sous-tend tout le film : faire la lumière dans la part obscure du sujet, dévoiler ce que dissimulent les conventions, délivrer le prisonnier des ombres de la caverne.

les boutiques de Todd Haynes : le magasin CANON et les têtes de cire de la modiste, emblèmes de la condition féminineTodd Haynes, qui affectionne, lui aussi, les boutiques d’angle saisies en plongée, a parfaitement tiré les leçons des « images parlantes » de Hopper. Comme lui, il joue du contraste entre les mots et les choses et met en scène les décors et les mythes d’une Amérique de rêve pour mieux en dénoncer l’aliénation : les mannequins nus de chez FOX ont fait place aux têtes de cire en chapeau, emblème de la condition féminine. Réduites au paraître, dans un monde dominé par les hommes, les femmes qui voudraient, comme eux, aller à l'aventure, sont impitoyablement rappelées à l'ordre. “Travel the world, capture the world”, proclame la vitrine du photographe où Carol achète le CANON de Thérèse, une invitation au voyage et à la liberté que dément le réseau des routes qui sillonnent l’image du continent africain (le « continent noir », de la sexualité féminine ?) ; il dessine secrètement une gigantesque toile d’araignée dont Carol, enfermée dans les rets des normes morales et des règles juridiques, sera la proie. La Voix de son maître, icône de la soumission, trône dans la boutique du disquaire où Thérèse achète le disque Easy living pour Carol : elle apprendra à ses dépens que rien n’est moins facile que de vivre librement ses amours.

les boutiques de Todd Haynes : le magasin CANON et les têtes de cire de la modiste, emblèmes de la condition féminineTodd Haynes, qui affectionne, lui aussi, les boutiques d’angle saisies en plongée, a parfaitement tiré les leçons des « images parlantes » de Hopper. Comme lui, il joue du contraste entre les mots et les choses et met en scène les décors et les mythes d’une Amérique de rêve pour mieux en dénoncer l’aliénation : les mannequins nus de chez FOX ont fait place aux têtes de cire en chapeau, emblème de la condition féminine. Réduites au paraître, dans un monde dominé par les hommes, les femmes qui voudraient, comme eux, aller à l'aventure, sont impitoyablement rappelées à l'ordre. “Travel the world, capture the world”, proclame la vitrine du photographe où Carol achète le CANON de Thérèse, une invitation au voyage et à la liberté que dément le réseau des routes qui sillonnent l’image du continent africain (le « continent noir », de la sexualité féminine ?) ; il dessine secrètement une gigantesque toile d’araignée dont Carol, enfermée dans les rets des normes morales et des règles juridiques, sera la proie. La Voix de son maître, icône de la soumission, trône dans la boutique du disquaire où Thérèse achète le disque Easy living pour Carol : elle apprendra à ses dépens que rien n’est moins facile que de vivre librement ses amours.

Les images parlantes de Todd Haynes : “Travel the world, capture the world”, et La Voix de son maître, symboles de l'aliénationLa scène dans laquelle Abby raconte à Thérèse comment a commencé sa liaison avec Carol en jonglant avec le non-dit (“we tried to stay up, but… curled up together in my old twin bed. And that was it”) évoque irrésistiblement Shop Suey, de Hopper, qui obéit à la même dialectique de l’implicite et de l’explicite : deux femmes, l’une de face, l’autre de dos, attablées dans un restaurant chinois, y discutent près de la fenêtre à travers laquelle on aperçoit une enseigne lacunaire : SUEY dit l’une, SPA GR, dit l’autre. Coupés en deux, le S et le Y de SUEY disent le retour du refoulé sexuel de cette « innocente » rencontre de femmes ; un manteau pendu occulte la moitié d’une autre fenêtre où les éclats du soleil découpent des diagonales éblouissantes ; à gauche, un homme, à demi-tourné vers elles, semble écouter leur conversation secrète, indifférent aux propos de sa compagne, dont le visage est comme suspendu dans le vide. Todd Haynes, qui reprend la mise en page de Hopper, déploie les éléments simultanés de l’image dans le temps du récit : à peine Thérèse a-t-elle pris la lettre des mains d’Abby qu’un homme, assis derrière elle, au fond de la salle, se tourne vers la table qu’elle vient de quitter. Pour le spectateur, il est peut-être l'un des détectives qu’Harge a envoyés sur les traces de Carol.

Les images parlantes de Todd Haynes : “Travel the world, capture the world”, et La Voix de son maître, symboles de l'aliénationLa scène dans laquelle Abby raconte à Thérèse comment a commencé sa liaison avec Carol en jonglant avec le non-dit (“we tried to stay up, but… curled up together in my old twin bed. And that was it”) évoque irrésistiblement Shop Suey, de Hopper, qui obéit à la même dialectique de l’implicite et de l’explicite : deux femmes, l’une de face, l’autre de dos, attablées dans un restaurant chinois, y discutent près de la fenêtre à travers laquelle on aperçoit une enseigne lacunaire : SUEY dit l’une, SPA GR, dit l’autre. Coupés en deux, le S et le Y de SUEY disent le retour du refoulé sexuel de cette « innocente » rencontre de femmes ; un manteau pendu occulte la moitié d’une autre fenêtre où les éclats du soleil découpent des diagonales éblouissantes ; à gauche, un homme, à demi-tourné vers elles, semble écouter leur conversation secrète, indifférent aux propos de sa compagne, dont le visage est comme suspendu dans le vide. Todd Haynes, qui reprend la mise en page de Hopper, déploie les éléments simultanés de l’image dans le temps du récit : à peine Thérèse a-t-elle pris la lettre des mains d’Abby qu’un homme, assis derrière elle, au fond de la salle, se tourne vers la table qu’elle vient de quitter. Pour le spectateur, il est peut-être l'un des détectives qu’Harge a envoyés sur les traces de Carol.

SHOP SUEY (1929) ou SEX YOU ?Abby :“we tried to stay up, but… curled up together in my old twin bed. And that was it”

SHOP SUEY (1929) ou SEX YOU ?Abby :“we tried to stay up, but… curled up together in my old twin bed. And that was it”

Bien cordialement,

Patricia Carles